【代表履职故事】胡庆红:以实干书写人大代表的民生答卷和文化使命

“‘人民选我当代表,我当代表为人民’不是一句口号,而是我扎根基层的行动指南。”庆阳市人大代表、庆阳秦直道管理委员会副主任胡庆红的这句话,是她履职四年的真实写照。从政策宣讲到民生服务,从文化传承到建言献策,她的足迹遍布田间地头、学校社区,以实干书写人大代表的民生答卷和文化使命。

履职四年来,胡庆红始终将学习作为履职根基。她积极参与庆阳市人大常委会组织的履职培训,深学党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神,细研《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等法规文献,不断夯实理论功底;同时坚持“从群众中来、到群众中去”,深入各乡镇以拉家常的方式倾听民意,结合“李杰新乡贤事迹”引导群众培育优良乡风、民风、家风,让政策法规与文明理念真正走进百姓心里。

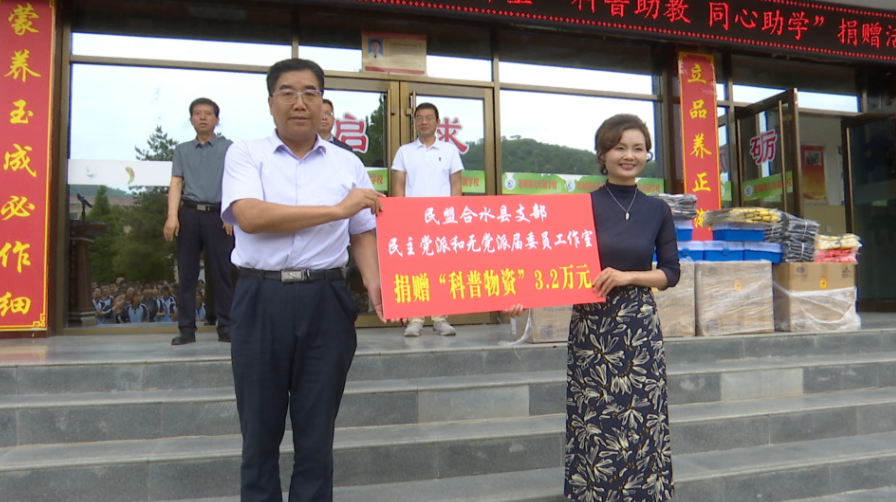

“代表就是要让群众的声音有回响,让孩子的梦想有支撑。”这是胡庆红常挂在嘴边的话。得知老城镇九年制学校硬件设施薄弱,无法满足学生多样化学习需求后,她多方奔走协调,联合民盟为学校捐助机器人器材、书包等物资。这批机器人器材不仅为乡村课堂注入了“科技活水”,更让从未接触过智能设备的孩子们,第一次通过亲手操作感受科技魅力。现在机器人社团成了最受欢迎的“明星社团”。四年来,胡庆红组织参与各类公益活动10余次,向基层学校捐赠电脑、图书等总价值19.6万元的学习物资,并为7所基层小学对接“在线支教”服务与视频器材,为乡村学校课后延时服务注入活力。

“这批机器人器材,让我们的课堂有了‘科技味’,更点燃了孩子们探索未知的好奇心。给困难学生的物资捐助,解决了他们学习生活中的实际难题。这些帮助不仅改善了学校的办学条件,也增强了我们办好教育的信心。”合水县老城镇九年制学校教务主任张双锋说。

作为来自文化战线的人大代表,胡庆红始终将传承庆阳文化视为己任。她借助新媒体平台,深入挖掘秦直道、黄河古象、古石刻造像等历史文化资源,发布相关宣传视频70多条,累计浏览量超65万人次;今年更是以秦直道文化为核心,设计创办秦直道文化长廊,布设80余面宣传牌;高质量编辑刊发《秦直道》期刊8期1万余册;组织开展秦直道文化流动展览与《中华人民共和国文物保护法》主题宣传;探索推出秦直道文化研学活动,让中小学生走进遗址现场,亲身感受“堑山堙谷”的古人智慧,让厚重历史变得可感可触。

“庆阳的历史文化是块‘金字招牌’,尤其是秦直道,藏着古人的智慧与民族的记忆。建设文化长廊、开展研学活动,就是想让这些‘沉睡’的文化活起来,让更多人触摸到庆阳的历史温度,让传统文化成为滋养群众精神生活的源头活水。”胡庆红说。

四年来,胡庆红始终坚守“不调研不建言”的原则。她通过实地走访、座谈交流等方式深入基层调研,围绕基层卫生服务、黄河流域生态保护等民生与发展议题,在“代表接待日”和人大会议上审议发言10余次,提出意见建议30余条,提交建议8件。其中,《关于解决川区群众看不到市县广播电视节目的建议》推动相关问题得到有效解决;《关于进一步加强秦直道遗址保护和利用的建议》促使子午岭林区法、检两院联合设置4个秦直道文物资源和文化遗产司法保护点,建立联合司法保护机制,为文化遗产保护筑牢“法治屏障”。2021年、2022年、2024年,她先后被民盟甘肃省委会评为“参政议政先进个人”。

“作为庆阳市人大代表,这几年的履职让我对‘责任’与‘桥梁’有了深刻的理解。走访企业听诉求、走村入户察民情,看到群众的‘急难愁盼’和自己的建议能够得到落实,协调捐赠的图书、教学物资能真正帮到大家,就更懂得‘人民选我当代表’的份量。我将继续发挥连心桥作用,聚焦高质量发展,在文旅融合、民生福祉等领域深入调研,提出更精准的建议。同时,我将立足本职岗位,持续讲好秦直道故事,用实实在在的行动,做群众信赖的代表。”胡庆红说。

从田间地头到文化场馆,从基层学校到群众家中,胡庆红用脚步丈量民情,用实干回应民需,以一名基层人大代表的坚守与付出,在为民服务的道路上不断前行,书写着新时代人大代表的使命与担当。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册